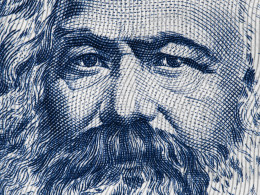

中国モデルとは何か

―― 権威主義による繁栄という幻想

2018年8月号

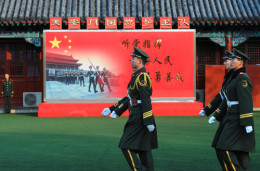

途上国は「リベラルな民主主義」よりも「中国モデル」に魅力を感じ始め、習近平自ら、「他の諸国は人類が直面する問題への対策として、中国のやり方に学ぶべきだろう」と発言している。当然、中国モデルが注目を集めているが、それがどのようなものかという質問への答は出ていない。その経済的成功が何によって実現したかも定かではない。現実には、鄧小平期の北京が、官僚制度の改革を通じて、地方の下級官僚たちが、現地の資源を用いて経済開発を急速に進めるのに適した環境を提供したことが、中国モデルの基盤を提供している。だが、こうした特質は民主国家にとっては、おなじみのものだ。懸念すべきは、中国モデルが欧米や途上世界で広く誤解されていること、そして中国のエリートたちでさえ、中国モデルを誤解していることだろう。