フォーリン・アフェアーズ・リポート2025年3月号 目次

戦争とテクノロジー

-

戦争とテクノロジー企業

ウクライナと台湾の違い雑誌掲載論文

スターリンク、マイクロソフト、アマゾンなどの米テクノロジー企業が、国防に不可欠なデジタル・インフラを提供する戦争の新時代がすでに始まっている。ウクライナはその具体例だ。問題は、こうした巨大ハイテク企業が「国家安全保障よりも企業利益」に合致する方向へ国益を向かわせようと試みるかもしれないことだ。米テクノロジー企業は、台湾を防衛するために、重要な市場であり、顧客である中国を敵に回すだろうか。実際、ウクライナでうまく実現したことが、台湾で再現されるとは限らない。必要なのは、紛争が発生する前にこうした新しいデジタル能力をもつ企業と契約し、彼らを同盟勢力として扱うことだ。ワシントンが同盟国やパートナーを今後もうまく防衛できるかは、米ハイテク企業の力をいかにうまく引き出すかに左右される。

-

AIが主導する戦争の時代?

自律型兵器の脅威にどう対処するかSubscribers Only 公開論文

すでに、ウクライナでは、AIが「戦場で誰を殺すかを判断する」完全自律型兵器が実戦配備されており、このままでは、機械が主導する危険な戦争の時代へと向かっていく危険がある。ターゲットを発見・特定し、攻撃するまでの時間が短縮され、意思決定のサイクルが短くなり、機械が、個々の標的を選択するにとどまらず、作戦全体を計画・実行するようになる可能性もある。こうなると、人間は、戦争を管理し、終わらせる力をほとんど失ってしまう。そのリスクを回避し、より重大なAIの脅威に対処する協調体制の基盤を築くためにも、自律型兵器についての合意をまとめる必要がある。・・・

-

未来の戦争と新しい兵器

新しい戦争はすでに具体化しているSubscribers Only 公開論文

ウクライナ戦争が他のヨーロッパ地域へ拡大すれば、北大西洋条約機構(NATO)とロシアは、ともに地上ロボットと空中ドローンをまず投入することで、人間だけでは攻撃も防御もできない広範な前線をカバーすることになるだろう。すでに戦争の本質は変化している。イスラエル軍は、AIプログラム「ラベンダー」を使って、ハマスの戦闘員を特定し、彼らの自宅を爆撃している。人が攻撃の承認にかける時間はわずか20秒だ。最悪のシナリオでは、AI戦争は人類を危険にさらす恐れさえある。人間だけによる戦闘シミュレーションと比べて、AIモデルでは、核戦争を含めて、戦争が突然エスカレートする傾向があることがわかっている。

-

全面戦争の時代へ

包括的紛争時代の多様な抑止力Subscribers Only 公開論文

戦争は人間と知的マシンとが協力して、よりスピーディーに展開され、無人機(ドローン)などの自律型ツールに大きく依存するようになった。宇宙とサイバー空間がますます重要され、しかも、「紛争勢力が多様化」している。国、テロ組織、武装集団が入り乱れているだけでなく、ウクライナ国軍にはスペイン内戦以来と思われる規模の国際的義勇兵が参加している。世界が目撃しているのは、過去の理論家が「総力戦」と呼んだものに似ている。だが、新テクノロジーと経済のグローバル化ゆえに、現代の戦争はかつての総力戦の焼き直しではない。全面戦争の時代における抑止をより信頼できるものにするには、戦争の定義が変化し、さまざまな抑止が必要になっていることを理解しなければならない。

-

ビッグテックのクーデター

いかにパワーシフトを抑えるかSubscribers Only 公開論文

政府からビッグテックへのパワーシフトが進行している。テクノロジー企業は議会にロビイストを送り込み、シンクタンクや学術機関に資金を提供して、世界がテクノロジー産業をどうとらえるか、その理解を形作っている。民主主義が生き残るには、指導者たちはこのクーデターと正面から向き合い、闘わなければならない。ビッグテックへの社会の全般的依存、彼らが活動するデジタル空間が法的グレーゾーンであることなどが変化の潮流を形作っている、彼らは、技術を速いペースで進化させて、法律を回避し、政策による反撃を心配することなく、疑わしい行動をとっている。政府は公益性のあるテクノロジーに力を与え、テクノロジーに関する専門知識を再構築して対抗して必要がある。

-

地政学パワーとしてのビッグテック

米中対立と世界秩序を左右するプレイヤーSubscribers Only 公開論文

ほぼ400年にわたって国家は国際政治の主要なアクターとして活動してきたが、それも変化し始めている。いまやビッグテックは政府に匹敵する地政学的影響力をもち始めている。ビッグテックの地政学的な姿勢や世界観を規定しているのはグローバリズム(アップル、グーグル、フェイスブック)、ナショナリズム(マイクロソフト、Amazon)、テクノユートピアニズム(テスラ)という三つの大きな思想・立場で、国家の立場ではない。国家的な優先事項を追求するために、大国の政治家が巨大テクノロジー企業をたんなる地政学的なチェスの駒として自由に動かせる時代は終わりつつある。テクノロジー企業は名実ともに独立した地政学アクターになり、米中対立だけでなく、今後の秩序を左右する大きな影響力をもち始めている。

動き出したトランプ外交と世界

-

ドナルド・トランプと権力政治の時代

同盟諸国はどう動くべきか雑誌掲載論文

トランプは19世紀のパワーポリティックが規定する国際関係への回帰を明らかに思い描いている。同盟関係のことを、アメリカから雇用を奪う国々を保護するコストをアメリカに負わせる悪い投資だと考えている。関税引き上げなどの、経済的威嚇をパワーツールとして利用する彼のやり方は、強圧的秩序の幕開けを意味する。アメリカに譲歩しても、トランプがそれを評価することはない。アメリカの同盟国は強さを示さなければならない。トランプが理解するのは力であり、米同盟諸国が協力すれば、十分な力で立ち向かい、トランプ外交の最悪の衝動をけん制できるかもしれない。

-

ポピュリストと軍部

トランプが米軍を支配すれば雑誌掲載論文

二期目のトランプが、米軍の自立性とプロフェッショナリズムを傷つけて、より政治化された組織に変貌させれば、民主主義と米軍の能力はともに打撃を受ける。職業軍人からなる米軍を、憲法や国への忠誠心ではなく、大統領への忠誠やイデオロギー的なリトマス試験紙に縛られた政治的任命中心の軍隊に変貌させて、アメリカがより安全になることはない。ポピュリストのリーダーの歴史が手がかりになるとすれば、トランプが米軍のプロフェッショナリズムや自立性を守ることはないだろう。それは民主主義における政軍関係、さらにはアメリカの国家安全保障にも大きなダメージを与えることになる。

-

変化するアメリカと同盟国の関係

関税と国防負担要請雑誌掲載論文

長年の同盟国に対して関税という懲罰策を用いていることは、ワシントンの同盟戦略に根本的な変化が生じていることを意味する。カナダやメキシコだけではない。今後ヨーロッパやアジアの同盟諸国にも圧力路線が行使されるだろう。一方、同盟国に安全保障領域での責任分担強化を求めるトランプの批判には一理ある。だが、トランプ政権の行動を前に、同盟諸国は、ワシントンの集団安全保障や経済協力へのコミットメントは、短期的な取引主義の利益に左右されるのではないかと警戒し始めている。ワシントンが無差別な経済的圧力によって同盟国との信頼関係を損なえば、強固で統一された同盟関係を維持することがかつてなく重要なタイミングで、アメリカは孤立するリスクを高めることになるだろう。

-

新しい勢力圏と大国間競争

同盟関係の再編と中ロとの関係Subscribers Only 公開論文

中国とロシアは自国の利益や価値のために、欧米の利益を無視して、公然とパワーを行使するようになり、ワシントンも、地政学が「大国間競争」によって規定されていることを認識している。今後、アメリカの役割は変化するだけでなく、小さくなっていく。同盟関係へのコミットメントそして同盟関係そのものを大きく下方修正しなければならない。すでに世界には複数の勢力圏が存在することをリアリティとして受け入れ、「実現不可能な野望」は放棄し、勢力圏が地政学を規定する中核要因であり続けると言う事実を受け入れる必要がある。

-

サダム・フセインの妄想

旧イラク軍高官たちが証言するSubscribers Only 公開論文

2003年4月、バグダッドは陥落し、歴史的に最も秘密主義で残忍な政権の実態を解明する機会が生まれた。米統合軍司令部は、かつてはアクセスできなかったイラク政府文書を基に、サダム・フセイン政権がどのように機能し、行動していたかをテーマとする検証を命じた。拘束された数十人の政治・軍事指導者への聞き取り、数十万の公文書を基盤とする2年がかりのプロジェクトのリポートのポイントをここに掲載する。

-

貿易戦争の本当の目的

プラスサムへの思考転換をSubscribers Only 公開論文

米経済が力を失ったときに、貿易戦争はターニングポイントを迎えるかもしれないが、基本的に米中競争はトランプの時代を超えて続く。この衝突はシステミックだからだ。米通商代表は関税政策の目的は「ビジネスの仕方を中国が見直すのを促すことにある」と語っている。米戦略の中枢には「政府の民間経済への関与という中国のシステムはアメリカにとって脅威である」という認識が存在する。だが、中国モデルなど存在しない。問題は、むしろ、中国政府が管理する(公的経済)部門の優遇策にある。アメリカの交渉者は、中国側に国有経済部門をもっとそぎ落とすように求めるべきだ。さらに、ゼロサム志向から離れ、貿易戦争によって米中経済が切り離されるリスクを回避することが、両国にとっての最善の利益になる。米中経済を切り離そうとするいかなる試みも、米中双方そして世界にとって壊滅的な結果をもたらすことになる。

-

米中地政学とグローバル経済

同盟国との経済連携の強化をSubscribers Only 公開論文

ワシントンは、進化する地政学的必要性に対応できるやり方で、中国との経済関係を積極的に管理していくべきだ。主要サプライチェーンでの対中依存を減らし、欧米が機微技術をめぐる優位を維持できるようにし、他の先進7カ国(G7)メンバーとの産業政策協定の締結も視野に入れるべきだろう。分野別の小型の貿易合意、同盟国とのサプライチェーン協定を結ぶ一方で、グローバルサウスを引き寄せる必要もある。世界貿易機関が地政学の時代にそぐわないことも認識しなければならない。ワシントンが経済的リーダーシップを維持し、同盟関係を強化し、破滅的な結果を回避できるかを、成功を判断する基準に据えるべきだろう。

-

アメリカ・ファーストを恐れるな

アジアとトランプ雑誌掲載論文

グローバルな関与の条件を再定義し、国際問題にいつ、どのように関与するかについてより慎重になることで、トランプ政権は、リチャード・ニクソン大統領が冷戦期に東アジアで初めて導入した(介入を控え、同盟国の役割分担を求め、地域バランスを重視する)アプローチを地理的に拡大して適用している。ほぼ半世紀にわたって、そのようなアメリカの政策に対処してきたアジアが、第二次トランプ政権の誕生に必要以上に動揺していないのは、このためだ。アジアは、長く、アメリカのことを、安全保障を提供することに前向きな超大国としてではなく、自国の国益を第1に考え、軍事力を選択的に行使する、オフショアバランサーとみなしてきた。

-

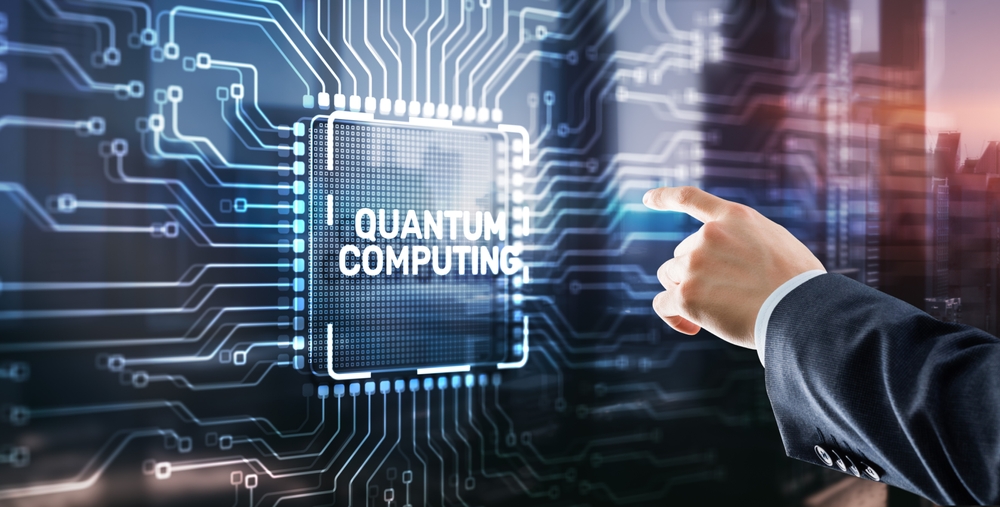

量子が導く未来

次なる革命の恩恵とリスク雑誌掲載論文

量子コンピューティングは、ビットの代わりに、0と1の状態を同時に保持する量子ビットを使用することで、これまで解決できないと考えられていた計算を実行できる可能性がある。そうなれば、医療、化学産業、素材産業などでの画期的な進展が期待できる。多くの国が量子情報科学技術の主導権争いへの関心を高めているのは、この理由からだ。だが、巨大なリスクも生み出す。暗号の解読、大規模なデータの盗難、経済的混乱、情報漏洩に加え、量子コンピュータが、化学兵器のシミュレーションを含む悪意目的に使用される危険もある。量子技術が開かれた社会で開発され、善意の目的に使用されるような明確な枠組みを設定することも重要になる。

-

先進国と労働力

新しい移民の流れを形作る雑誌掲載論文

難民制度や亡命制度が乱用されていることもあって、移民への反発が世界的に高まっている。だが、問題をゼロサムでとらえる必要はない。適切な制度があれば、移民、移民の出身国と受入国のすべてが恩恵を確保できるようになる。問題は、老朽化し、時代遅れのシステムが、現在の人道的ニーズ、人口動態トレンド、労働市場需要に対応できていないことだ。移住を希望する人々が母国で(開発援助による)職業訓練を受け、受入国で必要とされる仕事にアクセスできるようにし、本国に送金をし、最終的にはそのスキルを本国に持ち帰って開発を促進できるようにする。このやり方なら、受入国の労働力不足を緩和し、非正規移民になる以外に道のない人々に希望を与えられる。

Current Issues

-

韓国民主主義の未来

改革に必要とされる市民の政治参加雑誌掲載論文

韓国市民は、尹錫悦大統領のクーデター未遂から立ち直ろうとしているが、その道のりは長い。保守政党の「国民の力」はいまもユン大統領を支持し、党内の過激な保守勢力の立場に迎合している。一方、リベラル派の「共に民主党」は、党代表が複数の裁判を抱えるなど、政治的流れをつかめずにいる。結局、韓国を立て直すのは、最終的には政治指導者よりも、むしろ市民の役割になるだろう。そのためにも、韓国は、若者と高齢者、男性と女性間の社会政治的な隔たりを埋めることにもっと力を入れなければならない。そしてこの国の政治を揺るがしている偽情報の洪水を克服する必要がある。

-

米中衝突と世界経済戦争

その経済・貿易リスクを低下させるには雑誌掲載論文

中国が東アジアの米軍基地を攻撃するという深刻な危機シナリオが現実になっても、中国経済との全面的なデカップリングを直ちに試みるのは、世界経済戦争を誘発しかねない危険なギャンブルだ。むしろ、重要な製品や物資のサプライチェーンを中国から国内や友好国へリショアリング(移転)しつつも、それほど重要でないサプライチェーンは危機に直面しても(短期的には維持し)長期的に切り離していく措置をとるべきだ。国際経済システムを危機から守るには、デカップリングプロセスを国際ルールに即したものにし、命令や統制ではなく市場の力を重視し、各国の国益と経済安全保障上の利益を守る一方で、ほとんどの国が米中の両方と貿易を続けられるようにする必要がある。

-

政府効率化省と外交リスク

米外交インフラを揺るがしたE・マスク雑誌掲載論文

選挙で選ばれたわけでもない人物(E・マスク)のために働くチームに、大統領が、米政府を動かす基本システム(データ)への広範なアクセスを認める事態を、アメリカの同盟国や敵対国の情報機関はどうみているだろうか。マスク率いる政府効率化省のチームが、政府の機密保護システムを損なう行動をとれば、「機密情報を共有できる」という同盟国のアメリカへの信頼は揺るがされる。こうした信頼は、米外交の目にみえないインフラの一部であり、それが損なわれれば、同盟国はアメリカとの機密情報の共有をためらうようになるだろう。トランプとマスクの行動は、国家安全保障の中枢に手榴弾を投げ込んだようなものだ。

-

日韓関係の修復はできる

問題は歴史ではなく、安全保障領域にあるSubscribers Only 公開論文

多くの人は、日韓関係がうまくいかないのは、歴史問題に派生する敵意ゆえに信頼できる関係を構築できずにいるからだと考えている。だがこの説明は十分ではない。現象と原因を取り違えている。日韓の歴史論争は、関係がうまくいっていないことに派生する現象であって、関係を悪化させている原因ではない。すでに現在の日本と韓国は、ともに歩み寄れるような利益を共有している。日本と韓国は貿易パートナーだし、教育、化学、技術領域で交流し、相手の大衆文化も受け入れている。問題は、日韓がともにその同盟関係を重視せず、しかも、日本と韓国を協調へと向かわせるかに思える中国の経済的、軍事的台頭に東京とソウルが逆の反応をみせていることだ。だが、ソウルと東京が、和解が自国の利益になると判断すれば、そこへ至る道筋は存在するし、そこで、歴史問題が障害になることはない。

-

米中経済のディカップリングの意味合い

解体するグローバル貿易システムSubscribers Only 公開論文

トランプ政権が永続的な中国との取引はもとより、北京が受け入れるかもしれない合意など望んでいないことはすでに明らかだ。表面的な合意が結ばれても、それは永続的な貿易戦争の一時的な休戦にすぎない。トランプ政権は、中国政府が「国が支配する経済」から「市場経済」へと一夜にしてシステムを作り替えることを望んでいる。中国経済のあらゆる側面への管理を維持することで、権力を堅持してきた共産党政府がこれを受け入れるはずはない。世界の2大経済大国のつながりが断ち切られ、分裂していけば、世界の貿易地図も書き換えられていく。各国はライバルの貿易ブロックのどちらかを選ばざるを得なくなり、これまでの「グローバル貿易システム」は解体へ向かう。

-

経済安全保障国家と地政学

デリスキングとサプライチェーンSubscribers Only 公開論文

いまや、消費者向け電子機器が簡単に兵器化され、高性能グラフィックチップが軍事用人工知能のエンジンに転用される時代にある以上、貿易と通商を安全保障から容易に切り離すことはできない。こうして生まれたのが「相互依存世界が作り出す脆弱性を管理するプロセス」としての「デリスキング」だ。経済安全保障の新概念を実践していくには、それに対応していくための政府構造の再編に取り組まなければならない。過去は適切な指標にはならないし、現在の問題は厳格な再評価を必要としている。高度な相互依存状況にあり、安全保障上リスクに満ちた世界にうまく適合していくには、経済安全保障国家の確立に向けた大きな改革が必要になる。

-

トランプ流外交の悪夢

外交と「取引」の間Subscribers Only 公開論文

貿易問題、関税、イラン核合意、北朝鮮問題やパレスチナ和平へのアプローチ、そして中国やヨーロッパとの関係など、トランプ政権のこれまでの外交記録は、彼のアプローチが根本的に間違っていることを示している。同時にすべての人を批判しようとする彼の本能とは逆に、外交交渉を成功させるには、どの問題を交渉するかを選び、同盟関係を維持し、慎重に決定した優先課題の実現に向けて連帯を組織しなければならない。貿易問題をめぐって容赦なく攻撃している中国やヨーロッパから、イラン問題をめぐって支持を引き出すのは難しい。どうみてもトランプは、うまく交渉ができるタイプではない。基本的事実に習熟しておらず、何を重視するかについての一貫性がない。しかも、彼は合意形成を根本的に誤解している。