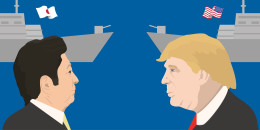

トランプの貿易政策は何を引きおこす

―― 保護主義の連鎖と自由貿易の危機

2017年6月号

「アメリカファースト」の貿易政策が、製造業に新たな雇用をもたらすことも、貿易赤字を縮小することもあり得ない。トランプの貿易政策の最大のリスクは、WTO(世界貿易機関)を含む、アメリカが第二次大戦以降推進してきたオープンな国際貿易体制に、取り返しのつかないダメージを与えてしまう恐れがあることだ。1930年代に象徴される過去の貿易政策の失敗の教訓は、保護主義が(他国の)保護主義を呼び込んでしまうことだ。実際、カナダの世論調査によると、アメリカがカナダ製品に関税をかければ、貿易戦争に応じるべきだと答えた人が58%に達している。歴史は、貿易障壁は作るのは簡単だが、取り除くのが難しいことを教えている。そのダメージを修復するには、数十年単位の時間が必要になる。