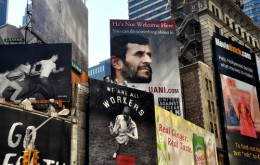

イランの核開発に打つ手はあるのか

――外交、軍事攻撃、あるいは封じ込めか

2006年5月号

「イランを軍事攻撃できるかどうか。その答えはイエス。攻撃後のイラン国内状況は、当初は今よりも悪くなるし、反体制派や改革主義者は抑圧される。長期的に大きな反体制運動が起きるか。答えはイエス。対米テロは起きるか。これは間違いなく起きる」(R・ゲレット)

「イランの核施設は大規模なトンネルで繋がれていることもわかっている。このトンネルを破壊するのは非常に難しい。ペンタゴンでこのトンネルを破壊するにはどうすればよいかが研究されているが、これを破壊するには、地表貫通型核兵器が必要だと言われている」(K・ポラック)